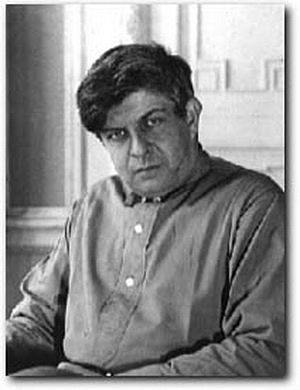

Багрицкий Эдуард Георгиевич

Классик, блистательный поэт и переводчик.

Эдуард Георгиевич Дзюбин (литературный псевдоним — Багрицкий) — родился 3 ноября (по новому стилю) 1895 года в Одессе, в мещанской еврейской семье на Базарной улице, где «все навыворот, все как не надо». Родители любили его, хотели сделать из него коммивояжера, страхового агента или приказчика — он убегал из ремесленного, а затем землемерного училища на море. Но Эдуард так и не научился плавать: мальчиком (а потом и взрослым!) он был физически немощным, ибо с девятилетнего возраста и до смерти в тридцать девять лет страдал жестокой бронхиальной астмой.

Эдуард Георгиевич Дзюбин (литературный псевдоним — Багрицкий) — родился 3 ноября (по новому стилю) 1895 года в Одессе, в мещанской еврейской семье на Базарной улице, где «все навыворот, все как не надо». Родители любили его, хотели сделать из него коммивояжера, страхового агента или приказчика — он убегал из ремесленного, а затем землемерного училища на море. Но Эдуард так и не научился плавать: мальчиком (а потом и взрослым!) он был физически немощным, ибо с девятилетнего возраста и до смерти в тридцать девять лет страдал жестокой бронхиальной астмой.

Тридцать лет прожил поэт в любимой своей Одессе, и море было его неутоленной жаждой жить, быть здоровым, молодым:

Так бей же по жилам,

Кидайся в края,

Бездомная молодость,

Ярость моя!

Чтоб звездами сыпалась

Кровь человечья,

Чтоб выстрелом рваться

Вселенной навстречу.

Чтоб волн запевал

Оголтелый народ,

Чтоб злобная песня

Коверкала рот, —

И петь, задыхаясь,

На страшном просторе:

— Ай, Черное море,

Хорошее море!..

Но это напишется в 1927 году, а за десять с лишним лет до этого молодой поэт жил в условном и книжном мире, в котором были и Александр Грин, и Тиль Уленшпигель, и Летучий Голландец, и экзотические стихи раннего Багрицкого о корсарах и римских полководцах, сделанные «под Гумилева». «Этот туман, — как сказал мне однажды покойный харьковский писатель Рафаил Моисеевич Брусиловский, приятель Багрицкого по молодости, — рассеивался слишком долго, и только в 1924 году, когда появились стихи о Пушкине и „Арбуз“, все поняли: в литературу пришел большой поэт».

К Пушкину Багрицкий и его близкие друзья относились благоговейно: «Когда мы проходили мимо дома, где жил Пушкин, — вспоминает Валентин Катаев, — мы молча снимали шапки». В 1924 году, к 125-летию со дня рождения Пушкина, поэт закончил маленький пушкинский цикл: «Пушкин» (1923), «Одесса» (1923), «О Пушкине» (1924). Последнее стихотворение цикла — наиболее художественное:

… И Пушкин падает в голубоватый

Колючий снег. Он знает — здесь конец…

Недаром в кровь его влетел крылатый,

Безжалостный и жалящий свинец.

Кровь на рубахе… Полость меховая

Откинута. Полозья дребезжат.

Леса и снег и скука путевая,

Возок уносится назад, назад.

Он дремлет, Пушкин. Вспоминает снова

То, что влюбленному забыть нельзя, —

Рассыпанные кудри Гончаровой

И тихие медовые глаза.

В. Катаев дает свое пояснение последним двум строчкам, рисующим портрет Натальи Николаевны: «Судя по портретам, у нее были хорошо причесанные волосы а-ля директуар, а глаза были отнюдь не тихие медовые, а черносмородинные… А рассыпанные кудри и медовые глаза были у той единственной, которую так страстно полюбил птицелов (Багрицкий) и которая так грубо и открыто изменила ему с полупьяным офицером».

Приведу полемическую по отношению к Багрицкому строку Марины Цветаевой из «Стихов о Пушкине», размышляющей о том, как воплощается в поэзии образ великого поэта:

— Пушкин — в роли пулемета!

Сравните:

И в свисте пуль, за песней пулеметной,

Я вдохновенно Пушкина читал!

(«О Пушкине»)

Не хотела Марина Цветаева, чтобы Пушкина политизировали и связывали с темой братоубийственной гражданской войны…

Стихотворение «Арбуз», не принятое «опытным» литсотрудником одесской газеты «Моряк» (мол, сезон арбузов еще не наступил!), обычно включали в сборники типа «Лирика моря» или «Стихи о любви». Да, там от первой до последней строки развернут образ бушующего моря, а финал стихотворения — лирически-любовный:

Кавун с нарисованным сердцем берет

Любимая мною казачка…

И некому здесь надоумить ее,

Что в руки взяла она сердце мое!..

Главная же суть стихотворения в ином: Багрицкий, как и некоторые поэты 20-х годов (Н. Асеев, М.Светлов, В.Сосюра и др.), не принял новую экономическую политику (нэп), увидел в ней не утверждение естественных рыночных отношений, а измену делу революции:

Мы втянуты в дикую карусель.

И море топочет как рынок,

На мель нас кидает,

Нас гонит на мель

Последняя наша путина.

«Как рынок» — только в стихах, связанных с неприятием нэпа, могло появиться такое сравнение! Приведу также строки из «Стихов о соловье и поэте» (1925), полные сетований на то, что из жизни уходит подлинная романтика:

Наш рокот, наш посвист

Распродан с лотка...

Долгие годы думаю над двумя вопросами. Почему в стихах Багрицкого середины 20-х годов так настойчиво повторяется тема бездомности, неприкаянности, одиночества? Почему в 1926 году, когда Сталин уже почти «задушил» нэп, Багрицкий в стихотворении «От черного хлеба и верной жены...» без каких-либо иносказаний и условностей выражает свое недовольство действительностью?

Как спелые звезды, летим наугад…

Над нами гремят трубачи молодые,

Над нами восходят созвездья чужие,

Над нами чужие знамена шумят...

— вряд ли здесь отражены только антинэповские настроения. Я думаю, что поэт, стремясь идти в ногу со временем, не понимал, куда идет время…

Э. Багрицкий был классическим бедняком (хотя у него всегда жил какой-нибудь нахлебник!): не в чем было выйти на улицу, и жена сшила ему из своей старой-престарой юбки штаны-галифе; денег в семье не было, в одесской газете «Моряк» с поэтом расплачивались черным кубанским табаком, ячневой кашей и соленой камсой. На Молдаванке поэт жил с семьей (сыну Севе шел уже пятый год) в постройке, похожей скорее на сарай; на полу стояло корыто: крыша вечно протекала.

Близкие Багрицкому прозаики и поэты «одесской школы» (В. Катаев, Ю.Олеша, И.Ильф, Е.Петров, Л.Славин, С.Кирсанов, В.Инбер и др.) в самом начале 20-х годов уже покинули Одессу, и в конце 1925 года Валентин Катаев приехал из Москвы специально за Багрицким: «Собирай вещи, Эдя, я купил для тебя билет». Катаев в своей интереснейшей книге о литературной жизни 20-х годов «Алмазный мой венец» назвал Багрицкого, автора стихотворений «Птицелов», «Голуби», большого любителя и знатока птиц, «птицеловом»: «Я и глазом не успел моргнуть, как имя птицелова громко прозвучало на московском Парнасе». И тогда «птицелов» послал телеграмму feme: «Собирай барахло Хапай Севку Катись Москву». Багрицкий долго уверял телеграфистку, что иначе в Одессе не поймут…

Поселились Багрицкие в Кунцево, под Москвой, где снимали половину избы без самых элементарных удобств, особенно необходимых больному человеку. В этой избе в первой половине 1926 года и была написана поэма «Дума про Опанаса».

Сколько гонений претерпела эта поэма в сталинские годы: в редакционной статье «Литературной газеты» (30 июля 1949 года) «За идейную чистоту советской поэзии» поэма Багрицкого была расценена как клевета на украинский народ, а через несколько лет, в период «борьбы с космополитизмом», критик А.Тарасенков объявил «Думу про Опанаса» сионистским произведением.

Сегодня мы имеем возможность по-новому взглянуть на «исхлестанные» произведения былых лет. Конечно же, Багрицкий был человеком своей эпохи, он не только не противостоял, как, скажем, Пастернак, Ахматова или Мандельштам, коммунистическим догмам, но и защищал их. Ни один пионерский или комсомольский сбор не обходился когда-то без фрагмента из поэмы «Смерть пионерки»:

Нас водила молодость

В сабельный поход,

Нас бросала молодость

На кронштадтский лед.

Боевые лошади

Уносили нас,

На широкой площади

Убивали нас.

Вдумаемся в эти и в далее следующие строки: «Но в крови горячечной /Подымались мы...»; «Чтоб земля суровая /Кровью истекла...». Но зачем же надо было в годы гражданской войны лить кровь, убивать друг друга и в этом братоубийственном кошмаре укреплять мужество… «сталью и свинцом»?!

В «Разговоре с комсомольцем Н.Дементьевым»* (Н. И.Дементьев (1907-1935) — талантливый поэт 20-30-х годов, отказавшийся стать осведомителем НКВД и, затравленный, издерганный вконец, покончивший жизнь самоубийством) (1927) тема гибели в жестоком бою поднята Багрицким до романтических высот:

Проклюют навылет,

Поддадут коленом,

Голову намылят

Лошадиной пеной…

Степь заместо простыни:

Натянули — раз!

… Добротными саблями

Побреют нас…

Покачнусь, порубан,

Растянусь в траве, —

Привалюся чубом

К русой голове...

А нужно ли было воспевать — пусть и талантливо! — кровавую мясорубку гражданской войны?

Нет, не хотел воевать (было бы за что!) украинский хлебороб Опанас, силой мобилизованный в продотряд Иосифа Когана, не хотел он убивать своего бывшего командира, уже будучи в махновском отряде («Он грустит, как с перепоя, /Убивать не хочет»), его мучают страшные видения: «Одного не позабуду, /Как скончался Коган...» (шолоховского Григория Мелехова тоже мучили черные воспоминания о зарубленных им матросах!). Мирного труда жаждал Опанас («Не хочу махать винтовкой, / Хочу на работу!») — не получилось.

В полтысячи строк своей поэмы Багрицкий вложил содержание, достаточное для романа, описал трагедию украинского крестьянина, обманутого всеми режимами, создал величественный и трагический образ замученной классовыми раздорами Украины:

Тополей седая стая,

Воздух тополиный…

Украина, мать родная,

Песня-Украина!..

Багрицкий говорил о своей поэме: «Мне хотелось написать ее стилем украинских народных песен, как писал Тарас Шевченко. Для этого я использовал ритм его „Гайдамаков“. „Об украинско-шевченковских традициях в поэме говорят не только ритм, но и эпиграф из “Гайдамаков», и постоянные, в духе шевченковских поэм, неоднократные обращения автора к Опанасу, к Украине, и «коломыйковый» стих Шевченко с его разностопным хореем, и украинизмы («жито», «ненька», «катюга», «каганец», «хлопец»).

Думаю, что будущие исследователи литературы еще напишут о влиянии на Багрицкого большой поэмы Ильи Сельвинского «Улялаевщина» (об этом не написано ни одной фразы) — ученые чаще писали о художественных отзвуках «Слова о полку Игореве» в поэме Багрицкого.

Природа в «Думе про Опанаса», как и в «Слове...», является участником событий: украинская степь и небесные светила, степные птицы и звери, солнце и ночная тьма передают настроения людей и драматизм происходящих событий:

Прыщут стрелами зарницы,

Мгла ползет в ухабы,

Брешут рыжие лисицы

На чумацкий табор.

…

Див судит полночным криком

Гибель Приднестровью.

Интересны в поэме повторы («Украина! Мать родная!/ Жито молодое!»)*, особенно повторы видоизменяемые, связанные с драматическими поворотами в судьбе Опанаса:

Опанасе, наша доля

Туманом повита…

…

Опанасе, наша доля

Развеяна в поле!..

…

Опанас, твоя дорога —

Не дальше порога...

Песенный строй «Думы...», постоянные эпитеты («жито молодое», «горючие кости») в сочетании с яркими, оригинальными эпитетами (например, «сахарное утро»), обилие разговорных элементов, подобранные к месту просторечия — я перечислил только часть художественных особенностей произведения Багрицкого.

Эдуард Багрицкий был блистательным переводчиком Роберта Бернса, Томаса Гуда и Вальтера Скотта, Джо Хилла и Назыма Хикмета, Миколы Бажана и Владимира Сосюры.

Любил он в поэзии и в жизни мажор, о чем говорит один случай, описанный Константином Паустовским в «Золотой розе» и свидетельствующий о том, что Багрицкий не любил Семена Надсона, в стихах которого (причина этому — неизлечимая болезнь, погубившая талантливого поэта в двадцать пять лет) преобладали минор, усталость, надрыв.

Паустовский и Багрицкий сидели в кафе, когда в нем появился известный в Одессе нищий, не просивший, а нахально требовавший у людей деньги. Багрицкий встал и пошел на старика, не спуская с него глаз и с дрожью в голосе, со слезой, с трагическим надрывом читая надсоновские строки:

Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат,

Кто б ты ни был, не падай душою!

Нищий осекся. Глаза его побелели. Он начал отступать, опрокинул стул, задрожал от страха и пустился наутек.

Багрицкий вернулся к Паустовскому и на полном серьезе сказал: «Вот видите, даже одесские нищие не выдерживают Надсона!»

А каким было главное «хобби» Эдуарда Багрицкого? Отвечу: птицы и рыбы, которым посвящено немало стихотворений и строк. Некоторые рыбоводы считали поэзию Багрицкого блажью, оправдание находили лишь в плане приобретения средств для покупки рыбы. Среди натуралистов-профессионалов он считался знатоком высокого класса, ихтиологи обращались к нему за консультациями.

Об эрудиции Багрицкого ходили легенды, его феноменальная память хранила тысячи поэтических строк, остроумие поэта не знало пределов, доброта его согрела не одного поэта 20-30-х годов. Одним из первых Багрицкий отметил талант молодых А.Твардовского, Дм. Кедрина, Я.Смелякова. К нему буквально ломились начинающие поэты с просьбой выслушать и оценить их стихи. Покой ему даже не снился.

Багрицкий вывешивал объявления («Никого дома нет!»), говорил по телефону женским голосом — ничего не помогало. Qhd «по-турецки» на диванчике, тесно прислонив грузное тело к столу, он попыхивал стеклянной трубкой, в которой клокотал спасительный астматол, и слушал, слушал тех, чей поэтический взлет он уже не увидит…

У Багрицкого никогда не было страха перед смертью. В «Тиле Уленшпигеле» были строки, похожие на автоэпитафию:

Здесь лежит спокойно

Веселый странник, плакать не умевший.

Прохожий! Если дороги тебе

Природа, ветер, песни и свобода,

Скажу ему: «Спокойно спи, товарищ,

Довольно пел ты, выспаться пора!»

Поэт был отрешен от земных благ, чужд погони за славой и наградами. С чувством пел песню на стихи Беранже «Мой старый фрак»:

Пускай иной хлопочет для отлички

Взять орденок — за ним не лезу я:

Два-три цветка блестят в твоей петличке.

Мой старый друг, не покидай меня!

Боготворил Багрицкий Пушкина, восторгался Маяковским, с упоением читал асеевских «Синих гусар», в «Разговоре с комсомольцем Н.Дементьевым» засвидетельствовал и другие свои литературные симпатии:

А в походной сумке —

Спички и табак,

Тихонов,

Сельвинский,

Пастернак...

Если Тихонова власти всячески поддерживали, к Сельвинскому относились настороженно, к Пастернаку — враждебно, то имидж Багрицкого как советского поэта выдерживался властями неукоснительно. В 1930 году Багрицкий, как и Маяковский с Луговским, был принят в РАПП (Российскую ассоциацию пролетарских писателей) и осчастливлен — после кунцевского сирого жилья — двумя комнатами в новом писательском доме в проезде МХАТа. Но ничего подобного «Арбузу», стихам о Пушкине и «Думе про Опанаса» в последний период своей жизни (1930-1934) он уже не написал. Вышедшая в 1932 году (советско-коммунистическая от начала до конца!) поэтическая трилогия («Последняя ночь», «Человек из предместья», «Смерть пионерки») славы Багрицкому не прибавила.

16 февраля 1934 года, заболев в четвертый раз воспалением легких, Багрицкий скончался. За гробом поэта с шашками наголо шел эскадрон молодых кавалеристов. Мне видится в этой трагически-торжественной картине нечто символическое: Багрицкий был трепетно влюблен в бойцов; лошади, сабли, комбриги, трубы — вот что всегда волновало поэта, любившего dsunbs~ музыку, кавалерийские марши и досадливо снимавшего радионаушники, если в них начинал звучать какой-нибудь сентиментальный романс. «От него — умирающего — шел ток жизни» (И. Бабель).

Часто начинал разговор словами: «Вот увидите, в будущую войну...».

И Севу, сына своего, готовил к войне, закалял его по-спартански: в двенадцать лет мальчик владел огнестрельным оружием, переплывал Москву-реку, в четырнадцать лет ходил на лыжах босиком.

Всеволод Багрицкий (ему отец посвятил «Папиросный коробок», «Всеволод», «Разговор с сыном») мог бы стать профессиональным поэтом, его ожидало счастье в любви, невестой его была Елена — та, что станет через годы женой академика А.Д.Сахарова. А военный журналист и поэт Всеволод Багрицкий, не проживший полных двадцати лет, погиб 26 февраля 1942 года. Мама о смерти сына узнала в лагере, где она находилась с осени 1937 года.

На сосне, рядом с могилой Всеволода в небольшой лесной деревушке Дубовик Ленинградской области, скульптор Вучетич, работавший с погибшим в редакции фронтовой газеты «Отвага», вырезал несколько измененное четверостишие Марины Цветаевой, которое Багрицкий-младший очень любил и часто повторял:

Я вечности не приемлю,

Зачем меня погребли?

Мне так не хотелось в землю

С родимой моей земли.

Вот и оборвалась могучая ветвь и распускавшаяся веточка, но зарубки на древе нашей поэзии остались. Навечно.